Combien de temps vous faut-il pour lire 20 articles de recherche ?

1 heure chacun ? Ou 2 ?

Imaginez maintenant que vous deviez lire 50 articles. Tout d'un coup, la lecture de tous ces documents vous semblerait extrêmement difficile.

C'est exactement le problème auquel a été confronté Murray Luck (professeur de chimie à Stanford), en 1931.

Chaque année, des milliers de nouvelles études étaient publiées et les scientifiques avaient du mal à les lire et à les suivre.

Luck savait que quelque chose devait changer. Au lieu de se noyer dans des documents interminables, il a créé un site web. un résumé clair et intelligent qui a mis en évidence des résultats clés, découvert des lacunes et permis aux chercheurs d'économiser un nombre incalculable d'heures.

Il s'agit de la naissance de la toute première analyse documentaire formelle-Revue annuelle de biochimie.

Avance rapide jusqu'en 2025. Aujourd'hui, les étudiants du monde entier se plongent d'abord dans les analyses documentaires lorsqu'ils commencent à rédiger des travaux universitaires. Cela semble être le choix le plus évident.

Les analyses documentaires semblent plus faciles, plus rapides et beaucoup moins intimidantes. que de parcourir des documents de recherche originaux.

Mais est-ce vraiment vrai ?

Dans ce blog, nous verrons ce que sont les revues de littérature, leurs types, comment elles sont structurées, et nous vous proposerons un guide simple, étape par étape, pour vous aider à en rédiger une en toute confiance.

Plongeons dans le vif du sujet.

Qu'est-ce qu'une analyse documentaire ?

Dans la recherche...

- "Littérature désigne l'ensemble des études, rapports, livres et articles rédigés par des experts sur un sujet donné.

- "Révision" signifie examiner attentivement quelque chose et y réfléchir.

A analyse documentaire consiste à rassembler un grand nombre d'études, de livres ou d'articles sur un sujet et à essayer de comprendre ce qu'ils disent tous ensemble.

Par exemple : Si votre sujet est l'influence des médias sociaux sur le sommeil des adolescents, vous recueillerez des études sur l'utilisation des médias sociaux, les habitudes de sommeil des adolescents et la santé mentale, puis vous montrerez les liens qui existent entre ces différents éléments.

Ne vous inquiétez plus jamais de la détection de vos messages par l'IA. Undetectable AI peut vous aider :

- Faites apparaître votre écriture assistée par l'IA à l'image de l'homme.

- By-pass tous les principaux outils de détection de l'IA en un seul clic.

- Utilisation AI en toute sécurité et en toute confiance à l'école et au travail.

→ Si aucune étude n'a examiné l'impact du défilement de TikTok en fin de soirée sur le sommeil des adolescents dans les zones rurales, vous pourriez dire : "C'est la lacune que mon étude veut combler."

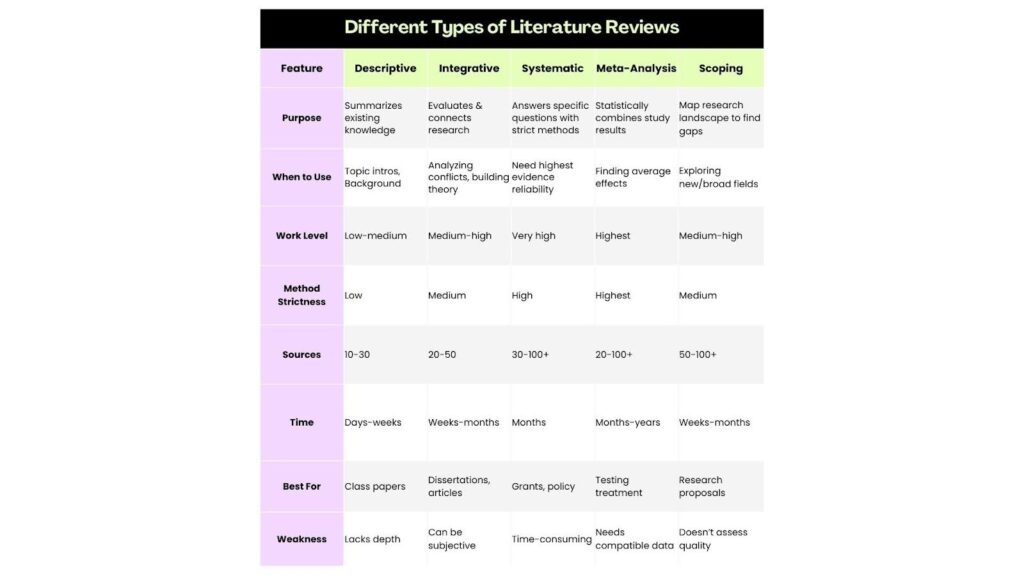

Types d'analyses documentaires

Il existe différents types d'analyses documentaires, et chacun d'entre eux s'applique à des situations différentes. Examinons cinq types d'analyses documentaires.

1. Examen descriptif

L'examen descriptif énumère ce que les études disent, sans poser trop de questions. Elle est utilisée lorsque l'on débute et que l'on souhaite montrer ce qui a déjà été dit.

Par exemple :

Un examen des études (2010-2020) sur l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents révèle une prédominance de l'anxiété et de la dépression. Si 60% des études font état de corrélations négatives, 30% mettent en évidence des résultats neutres ou positifs, ce qui suggère la nécessité de cadres nuancés.

→ Intention de recherche : Exploration - "Voyons ce qui a été fait".

2. Examen intégratif

L'examen intégratif ne se contente pas de décrire les études, il les compare, les remet en question et les relie. Vous trouvez des modèles. Elle permet de déterminer ce qui a du sens et ce qui n'en a pas.

Utilisez-le lorsque vous rédigez une thèse ou un essai académique détaillé, où l'on attend de vous que vous formiez votre propre voix et votre propre argumentation.

Par exemple :

Un examen intégratif de 45 études sur la diversité sur le lieu de travail (1995-2020) fusionne les résultats d'enquêtes, d'études de cas et d'entretiens. Des thèmes tels que le leadership inclusif et l'intersectionnalité émergent, proposant un modèle pour des cultures organisationnelles équitables.

→ Intention de recherche : Argumentaire"C'est ce que je crois, sur la base des preuves".

3. Revue systématique

L'examen systématique est strict et fondé sur des règles. Vous suivez une méthode étape par étape pour trouver, choisir et juger les études. Vous l'utilisez lorsque vous effectuez un travail universitaire de haut niveau, comme une dissertation ou un projet de recherche majeur.

Par exemple :

Une revue systématique de 30 ECR évalue l'efficacité de la thérapie basée sur la pleine conscience dans le traitement de la douleur chronique. Des bases de données (PubMed, Scopus) ont été consultées pour trouver des études évaluées par des pairs (2015-2022). Les résultats montrent une réduction modérée de la douleur mais mettent en évidence la variabilité des durées d'intervention.

→ Intention de recherche : Confirmation -"Assurons-nous que les résultats sont solides et reproductibles.

4. Méta-analyse

La méta-analyse est une affaire de statistiques. Si vous voulez savoir ce que toutes les études disent en moyenne, c'est la solution.

Utilisez-le lorsque vous disposez d'un grand nombre d'études similaires avec des résultats numériques (comme des expériences) et que vous souhaitez trouver l'effet global.

Par exemple :

Une méta-analyse de 20 études (n=15 000 participants) compare la TCC et la pharmacothérapie pour le trouble anxieux généralisé. Les tailles d'effet regroupées (*g* de Hedges) indiquent l'efficacité supérieure à long terme de la TCC (*g* = 0,45, *p* < 0,01).

→ Intention de recherche : Impact mesurable"Quelle est l'ampleur exacte de l'effet ?"

5. Examen du champ d'application

L'examen du champ d'application n'approfondit pas chaque étude. Il s'agit plutôt de cartographier le paysage - ce qui a été étudié, où et ce qui manque encore.

Utilisez-le lorsque vous planifiez un nouveau domaine de recherche ou que vous rédigez une proposition de subvention. Il permet de montrer où votre travail peut faire la différence.

Par exemple :

Une revue de cadrage de l'éthique de l'IA dans les soins de santé (2015-2023) analyse 120 articles. Les thèmes dominants comprennent les biais algorithmiques (40%), l'autonomie des patients (30%) et les défis réglementaires (20%), révélant un besoin de cadres d'engagement des parties prenantes.

→ Intention de recherche : Exploratoire-"Qu'est-ce qui existe et où se situent les lacunes ?

Il s'agit des différents types d'analyse documentaire. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que tout dépend de votre objectif :

- Si vous voulez explorer : go Descriptive ou Scoping.

- Si vous voulez construire une argumentation : choisir l'intégration.

- Si vous voulez une preuve solide : Utilisation d'une revue systématique.

- Si vous êtes à la recherche d'un chiffres : aller avec la méta-analyse.

Examinez ces différents exemples d'analyses documentaires :

→ Santé mobile : Un état des lieux en 2015

→ Dossiers médicaux personnels : Un examen approfondi

→ Utilisation d'ordinateurs de poche dans la pratique clinique : une revue systématique

Structure d'une analyse documentaire

Comme tout écrit, une analyse documentaire a besoin d'un début, d'un milieu et d'une fin clairs. C'est là que la structure intervient.

Voici les plus utilisés la structure de l'analyse documentaire :

1. Introduction

C'est ici que vous expliquez l'objet de votre évaluation. C'est comme si vous disiez, "Voici le sujet, voici pourquoi il est important et voici ce que je cherche à savoir. Cette section doit comporter entre 200 et 300 mots.

2. Le corps

C'est ici que vous entrez dans les détails. Vous apportez différentes études et les organisez de manière intelligente. Cette section doit comporter entre 800 et 1200 mots. Il y a quatre façons différentes de procéder :

A. Chronologique (par temps)

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez montrer l'évolution de la pensée ou de la recherche au fil du temps.

B. Thématique (par sujet ou thème)

Utilisez cette option lorsque votre sujet comporte plusieurs aspects ou thèmes.

C. Méthodologique (par la façon dont les études ont été réalisées)

A utiliser lorsque vous voulez parler des points forts ou des limites des méthodes utilisées.

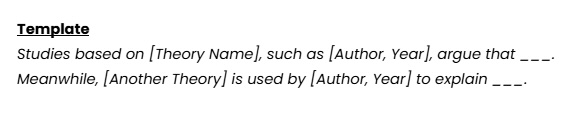

D. Théorique (par la théorie utilisée)

Utilisez cette option lorsque votre examen porte sur des idées profondes ou complexes.

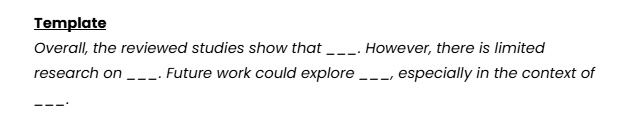

3. Conclusion

C'est ici que l'on fait le lien entre tous les éléments. Que disent toutes ces études ensemble ? Que ne disent-elles pas ? Où se situent les lacunes et comment votre recherche peut-elle aider ?

Guide étape par étape pour la rédaction d'une analyse documentaire

Étape 1 : Définir le sujet et le champ d'application

Demandez-vous → Qu'est-ce que je veux savoir ?

Commencez par rédiger un simple énoncé de problème pour votre analyse documentaire - une ou deux lignes sur ce qui vous préoccupe ou ce qui vous intrigue.

Par exemple : Les habitants des villes sont confrontés au changement climatique, en particulier aux inondations. Comment y font-ils face ?

Vous pouvez utiliser des mots-clés clairs pour spécifier votre sujet, comme par exemple :

→ "adaptation au climat urbain", "villes côtières", "stratégies de lutte contre les inondations".

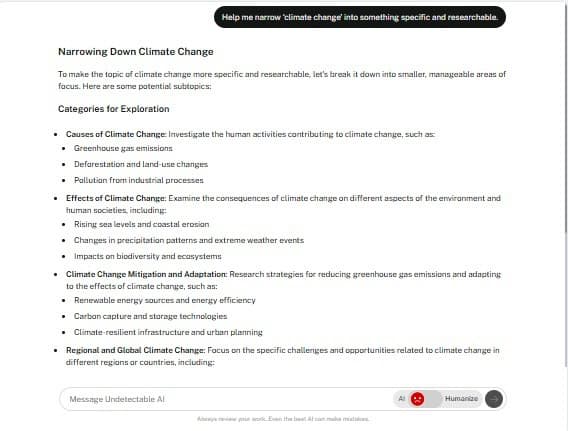

Si votre sujet semble trop vaste (comme "le changement climatique"), utilisez des outils tels que Chat sur l'IA pour la réduire. Donnez cette invitation à Chat sur l'IA :

→ Aidez-moi à réduire le "changement climatique" à quelque chose de spécifique et qui puisse faire l'objet d'une recherche.

Vous obtiendrez une liste de différentes sous-catégories à explorer. Une fois que vous avez obtenu cette liste, utilisez le cadre PICO pour spécifier votre sujet. Par exemple :

- P - Population : Villes côtières

- I - Intervention : Stratégies d'adaptation urbaine

- C - Comparaison : Villes avec ou sans ces stratégies

- O - Résultat : Réduction des dommages causés par les inondations

Exemple de déclaration de portée : Cette étude se concentre sur les stratégies d'adaptation urbaine utilisées par les villes côtières entre 2010 et 2024 pour réduire les inondations causées par le changement climatique.

Évitez les sujets trop vastes ("le changement climatique partout") ou trop restreints (une seule ville qui n'a pas encore fait l'objet d'études). Il vous faut juste assez de recherches pour les examiner.

Étape 2 : Recherche de la littérature pertinente

Il est temps de commencer à utiliser ces bases de données fiables. Voici les trois principales bases de données pour rechercher la littérature pertinente :

- Google Scholar - gratuit et bon pour un démarrage en douceur

- JSTOR - pour les articles académiques plus anciens et plus approfondis

- Scopus / PubMed - pour les études à forte composante scientifique

Lorsque vous effectuez une recherche, utilisez Logique booléenne. La logique booléenne comprend des termes tels que "ET", "OU" et "SAUF", etc. Par exemple :

- "inondations urbaines ET "adaptation au climat" - donne des résultats qui incluent les deux termes.

- "inondation OU stormwater" - affiche des résultats avec l'un ou l'autre mot.

- "Le changement climatique PAS agriculture" - supprime les résultats concernant l'agriculture.

Voici un conseil de pro pour vous :

Trouvez un bon article → regardez ses références → vérifiez qui l'a cité → c'est le chaînage de citations. C'est la façon d'aller plus loin.

Étape 3 : Évaluer et sélectionner les sources

Toutes les études ne sont pas bonnes. Certaines pourraient être anciennes. D'autres peuvent être douteuses. Certaines affirment des choses qui ne sont tout simplement plus vraies.

Alors, comment savoir lesquels conserver ? Vous devez examiner cinq choses :

- Est-il utile pour votre sujet ? (Pertinence)

- Qui l'a écrit ? S'agit-il d'experts ? (Autorité de l'auteur)

- Quelle est son ancienneté ? Est-il encore valable ? (Année de publication)

- A-t-elle fait l'objet d'une évaluation par les pairs ? (Cela signifie que d'autres personnes intelligentes l'ont vérifié).

- Le document provient-il d'un journal fiable ou d'un simple blog ?

La réponse à toutes ces questions doit être "OUI".

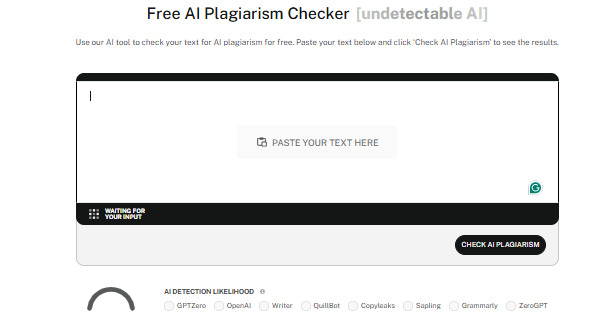

Aujourd'hui, compte tenu du risque élevé de plagiat dans les documents universitaires récents, il est important de veiller à ce que vos résumés soient à la fois originaux et éthiques.

Passez votre texte dans notre Outil gratuit de vérification du plagiat pour ne pas se tromper.

Étape 4 : Organiser les résultats

Vous avez maintenant une pile de sources. Si vous les empilez et dites "Voici ce que celui-ci a dit, et celui-là, et celui-là..." votre examen sera un véritable gâchis.

En revanche, vous devrez organiser toutes les données.

Regroupez vos données selon des modèles.

Vous pouvez organiser par :

- Thème (par exemple, causes du stress, effets du stress)

- Méthode (enquêtes, entretiens, études en laboratoire)

- Théorie (modèles psychologiques, théories économiques)

I - Utiliser la matrice de synthèse

Il s'agit d'un tableau dans lequel vous inscrivez les thèmes en haut et les sources sur le côté. Vous indiquez qui a dit quoi pour chaque thème.

| Thème | Étude A | Étude B | Étude C |

| Santé mentale | Oui | Oui | Non |

| Urbanisme | Non | Oui | Oui |

L'utilisation de codes de couleur, d'étiquettes et de notes autocollantes facilitera votre processus d'interprétation. Ils vous aideront à comprendre la situation dans son ensemble.

Étape 5 : Commencer à rédiger

Vient maintenant la partie la plus difficile, mais aussi la plus satisfaisante : la rédaction de l'analyse documentaire. Voici comment procéder, section par section :

1. Résumé

Rédigez le résumé de la littérature dans la dernière partie. Résumez votre sujet, votre champ d'application, vos résultats et vos principales lacunes en 4 à 5 phrases précises.

- Utilisez un langage exact, sans remplissage.

- Indiquez ce que fait votre revue, et non ce qu'elle "discute".

- Pas de nouvelles informations ou citations.

Utilisez la méthode "une phrase par élément" :

1 phrase pour le sujet, 1 pour le champ d'application, 1-2 pour les résultats, 1 pour les lacunes/l'orientation future.

2. Introduction

Dans l'introduction de l'analyse documentaire, vous devez prouver votre pertinence et accrocher immédiatement votre lecteur.

- Commencez par une tension : statut, contradiction ou lacune dans les connaissances.

- Définissez clairement votre objectif.

- Faites en sorte que l'écart soit considéré comme une opportunité.

- Terminez par une thèse : ce que votre analyse montrera ou soutiendra.

Considérez l'introduction comme une présentation à votre public de chercheurs. Vous définissez le problème qui les intéressera.

3. Le corps

Dans le corps de l'analyse documentaire, évitez d'être un narrateur de ce que chaque auteur a dit. Vous êtes là pour analyser, pas pour annoter.

- Organisez-vous par thème, méthode, théorie ou chronologie, en fonction de ce qui soutient le mieux votre point de vue.

- Relier les sources - comparer, contraster, analyser les modèles.

- Exemple : "L'étude X a trouvé..." au lieu de "De multiples études indiquent... cependant, de nouveaux travaux remettent en cause cette hypothèse...".

- Limitez les citations directes. Paraphrasez souvent, mais en profondeur.

- Terminez chaque paragraphe par une réflexion et non par une citation.

4. Conclusion

Dans la conclusion de l'analyse documentaire, il convient d'indiquer l'objectif et non le résumé.

- Mettre en évidence le consensus, les tensions et les zones d'ombre du domaine.

- Mettez l'accent sur ce qui manque et sur les raisons pour lesquelles cela est important.

- Indiquer les prochaines étapes ou implications.

Ne vous contentez pas de signaler une lacune - indiquez le coût de l'absence de solution. Donnez-lui de l'importance.

Conseils de rédaction

- Règle des 70/30 : 70% votre propre synthèse, 30% citations

- N'empilez pas les sources : Éviter "L'auteur A a dit... L'auteur B a dit...".

Utiliser les outils de citation : Zotero, Mendeley, Note de fin

- Utiliser des assistants d'écriture IA :

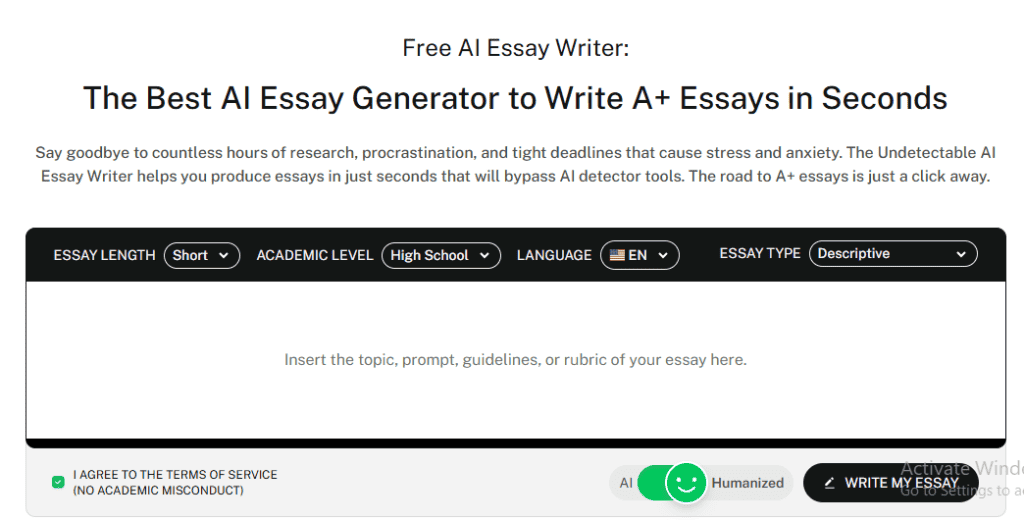

Le Rédacteur gratuit d'essais sur l'IA vous aide à surmonter la surcharge de recherche, la procrastination et la pression des délais serrés.

Voici comment en tirer le meilleur parti :

- Étape 1 : Personnalisez les paramètres de votre essai

- Saisissez votre sujet, le nombre de mots souhaité et votre style d'écriture.

- Étape 2 : Générer un brouillon en quelques secondes

- Une fois le réglage effectué, cliquez sur "Rédiger une dissertation". En quelques instants, vous disposerez d'un projet structuré et précis sur le plan factuel.

- Étape 3 : Affiner et finaliser

- Révisez la structure, peaufinez les arguments et ajoutez votre voix unique.

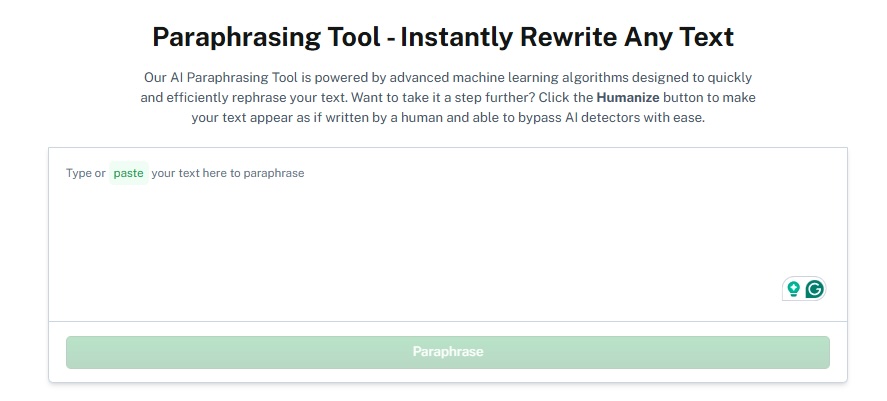

Pour que votre analyse de théories complexes ne soit pas perçue comme rigide ou mécanique, nos Outil de paraphrase sert de pont essentiel pour articuler les “lacunes” de la recherche.”

En vous appuyant sur cet outil, vous pouvez traduire un jargon académique dense en énoncés précis et percutants qui démontrent clairement la valeur de votre propre travail dans une conclusion convaincante.

Étape 6 : Révision finale et conseils d'édition

Vous avez presque terminé. Mais ne soumettez pas encore votre texte - révisez-le.

Première partie : Voici le résultat final liste de contrôle pour réviser votre analyse documentaire :

- Mon ton est-il académique et juste ?

- Ai-je utilisé des transitions telles que "Cependant", "Par contraste", "De même" ?

- Mes thèmes sont-ils regroupés de façon logique ?

Si oui, passez à la deuxième étape de la révision.

Partie 2 : Lisez-le à haute voix.

- Si cela semble ennuyeux ou robotique, c'est probablement le cas.

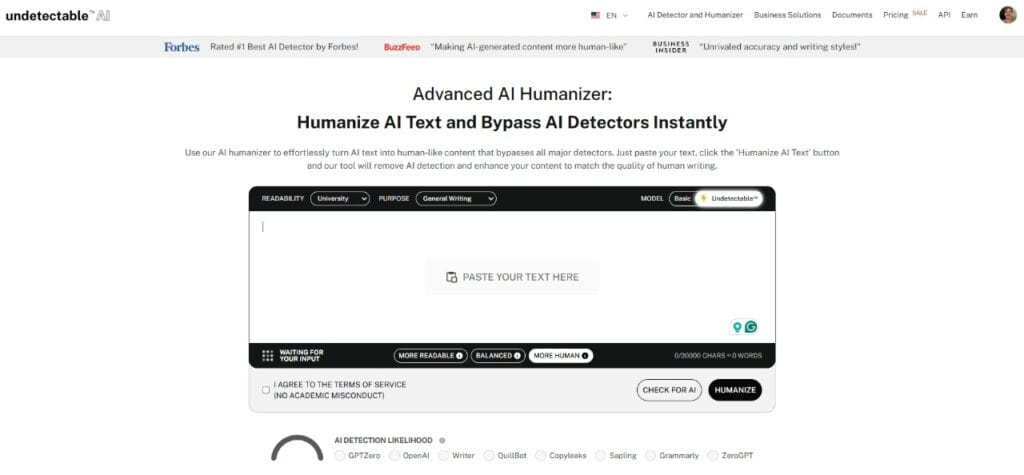

Troisième partie : Utiliser l'humanisateur d'IA

AI Humanizer réécrit les lignes rigides pour les rendre claires, intelligentes et humanisées. Cet outil vous aidera à transformer votre texte d'IA en un contenu d'apparence humaine qui contourne tous les principaux détecteurs.

Par exemple :

- Avant : Ce document porte sur des études réalisées en 2004.

- Après : Au début des années 2000, des études fondamentales ont exploré...

Testez notre détecteur d'IA et notre humanisateur en utilisant le widget ci-dessous !

Conclusion

La rédaction d'une analyse documentaire ne doit pas donner l'impression d'escalader une montagne dans l'obscurité. C'est l'une des formes les plus faciles de rédaction académique.

Une fois que vous aurez compris la structure - et vu quelques bons exemples - vous commencerez à comprendre.

Dans les analyses documentaires, vous ne vous contentez pas de résumer. Il s'agit de relier les points, de questionner les tendances et d'établir une base solide pour vos propres recherches.

Demande-toi :

- Quels sont les thèmes récurrents dans les études que j'ai lues ?

- Y a-t-il des lacunes ou des contradictions qui ressortent ?

- Que signifie cet ensemble de travaux pour mon sujet ?

Et surtout :

Qu'est-ce que j'essaie de dire avec tout cela ? C'est l'essence même d'une bonne analyse documentaire.

Si vous avez besoin d'aide, utilisez notre Rédacteur d'essaiet AI Humanizer pour rédiger et peaufiner votre projet en une prose naturelle et lisible.

La seule question qui reste est la suivante : Le café d'abord, ou les grandes lignes d'abord ?